「劇場等演出空間の運用及び安全に関するガイドライン ver.4」

想要上網買時,發現其實它就放在網路上公開讓大家下載

公共劇場舞台技術者連絡会http://kougiren.jp/log/eid241.html

當初翻到「公演制作」一章節的時候覺得很有感觸

因為講到劇場安全時

幾乎都是講裝台期間為主

一個純粹分享自己劇場經驗的小地方。

公共劇場舞台技術者連絡会http://kougiren.jp/log/eid241.html

1. 讓替補澎澎的Standby上場2. 讓替補澎澎的Understudy,小B上場。

1. 讓替補班仔的Standby上場2. 讓替補班仔的Understudy,小C上場。小C平常演男群演(歌者),所以就需要有人上場替補群演的位置。

這一篇來說兒童演員!雖然我覺得自己在很多場合聊過了,但是反正總是有人沒聽過/看過,那就有寫的價值。

不過先說:我沒有很認真挖法規,只是根據我目前所知來分享。想深入研究法規的可以自己來。

不管是《西貢小姐》Miss Saigon或是《悲慘世界》,都會有人問我說:「他們是不是有好幾個小孩?」

我都回:「對、因為我們不想虐待兒童(笑)」

臺灣演出可能因為場次少,或許多數情況一個小孩角色只有一個兒童演員。但是百老匯或西區的演出大多是一週七至八場,真的是不能虐待小孩。

《獅子王》The Lion King有小辛巴Young Simba與小娜娜Young Nala,一週演8場。我們1個角色有3位兒童演員輪替。

《美女與野獸》Beauty and the Beast有小奇Chip(小茶杯),一週演7場,也是有3位兒童演員輪替。

《悲慘世界》有小珂賽特Little Cosette和Gavroche(抱歉,不管哪個中譯名我都不喜歡)。

在這次的演出中,會發現小珂賽特不是每一次都會出現在謝幕中。

因為他的戲份很早就結束了,考量工作時長、次日課程等原因,他不需要留到最後。他如果留到謝幕通常是因為a)晚場要繼續演,所以午場會謝幕。或是b)有家人朋友來看演出。

日本的情況

我在東京四季劇場看《獅子王》(平日晚場)時,謝幕沒有看到小辛巴與小娜娜。根據日本勞基法,未滿15歲不能工作,不過演藝人員不在此限。但未成年人的演藝工作需遵守相關行政指導所規定的時數與時間限制,並需申請許可。比方說:中學生工作時間不能超過晚上8點。所以如果去看「星達拓STARTO」(或以前叫「傑尼斯ジャニーズ」)演唱會,伴舞的小傑尼斯們八點後就下班、不會上台表演了。我也在直播的音樂節目中看到工作人員直接把小藝人抱下台(大笑)。

參考資料:年少者の労働時間の制限

我之前也分享過日文版《悲慘世界》的小故事:

因為Gavroche登場時間比較晚,所以視開演時間,早期這個角色有時會由成年女性扮演。直到2007年後都是兒童來演了。

英美的規定

至於英國,兒童演員的演出受到《Children and Young Persons Act 1963》的規範,執行落實(包含發許可之類的)則由地方政府審核與管理,並可能加上工會(如 Equity UK)的規範與建議。

大美利堅合眾國則沒有全國通用的聯邦法直接規範兒童演藝工作,而是由各州自行立法並管理演出許可,此外也有工會如 Actors’ Equity Association 透過合約對兒童演員的工作條件加以約束。

知名的歐森姊妹(Mary-Kate and Ashley Olsen)在舊金山電視劇Full House裡合演一個角色Michelle,就是因為嬰兒的工時考量。當初電視台演員名單是寫「Mary Kate Ashley Olsen」是不希望觀眾知道他們是雙胞胎合演。

這次《悲慘世界》的世界巡迴,雖然我不知道兒童演員的規定細節,不過不管是英國或是美國的製作公司,在跨國巡演時都必須雙重遵守「出發地」與「目的地」的規定,妥善安排兒童演員的合法演出條件、教育學習以及生活照顧。

排練規劃

說完演出規範,再來講講排練安排。每次說到兒童演員的排練,我最喜歡用的是這個畫面。

一群扮演《冰雪奇緣》音樂劇Frozen中的小艾莎與小安娜在上家教課

來自百老匯音樂劇各劇組排練的幕後花絮影片。怎麼會拍到小演員們在上課而不是排練?

如果聽我分享過美國百老匯與英國倫敦西區的演出排練,應該會記得:演員是直接領週薪或月薪,像是員工一樣,從排練開始到演出都是天天上班。也就是說,他們的時間已經被劇組定下來,不會像臺灣一樣會同時排練很多個演出。

兒童演員也是。他們開始工作的時間其實跟一般演員差不多。為了考量排練效率,並不是等兒童演員下課了才來排練,或是讓他們上半天課再來排練,而是把排練與上課結合。所以他們的行程表可能是上午排練、下午上課。或是早上2小時排練、2小時上課;下午2小時上課、2小時排練等不一定。

上課的家教當然就是由劇組來安排。另外劇組也會安排Chaperone。在《獅子王》時我們把這個職位翻譯成「兒童輔導員」。在排練場與劇場時,他們會跟著兒童演員們。演出時,Chaperone會帶他們到側台,交給Deck SM/ASM。也會提早到側台等兒童演員,下場後把他們帶回後台。我其實很喜歡這樣,畢竟劇場是個危險的地方,兒童演員們的安全可以透過Chaperone得到保障。而且我也很喜歡這個角色不是由家長擔任(笑)。

劇組中跟兒童演員很有關係的還有一個職位──兒童導演。在《悲慘世界》中Resident and Children's Director駐團助理暨兒童演員導演。

排練時,會先由兒童演員導演與所有兒童演員排戲,排練到一個程度後,再讓兒童演員加入與一般演員排練。個人覺得這樣非常有效率。《獅子王》進劇場時,也先安排了1個時段讓兒童演員走台與技排(搭配布景裝置)。不只是為了技排的效率,更是為了兒童演員們的安全。

本來想說隨便寫寫就好,但發現國外兒童演員的情況對於臺灣劇場可能比較陌生,忍不住多碎碎念了一下。希望大家有把這篇看完。

本來這篇要說說兒童演員的,但想到別的,所以先來說別的!(任性)

1. 我喜歡又安心的工作方式

在這個演出中,我觀察到一些他們工作的細節,都讓我很喜歡。

首先是很少聽到技術人員在劇場裡大喊。從裝台開始,技術人員們幾乎都配戴walkie-talkie工作,所以溝通都會使用walkie。演出前的檢查與PRESET則是用intercom。

這次演出天上都是外加TRUSS,沒有使用劇院的吊桿。其中有一些燈具沒有辦法降下來保養或是更換。如果需要換燈,就需要rigger們上去工作。在這種情況下,穿著安全吊帶的rigger配著walkie,頂棚的rigger也是,而地面上的人也是,他們溝通都使用walkie-talkie,所以不會聽到大喊的情況。

我自己覺得這樣的方式能避免聽不清楚而需要重複說,也可以讓劇場內安靜一點。畢竟劇場內已經有很多設備運轉、碰撞的聲音了。噪音不只會降低人的專注力與判斷能力。如果有異常聲音或警訊,也會被噪音蓋掉。

雖然某一種程度來說我覺得很理所當然,但是可能在臺灣太常聽到用「肉聲」喊桿子了......

另外是對於高空作業的警覺。

比方說,進到演出期間,因為台上不只有技術,也有演員與樂手。rigger會告訴我:等一下台上沒有人的時候,我們會上去頂棚看看。我心想:嗯,即便只是看看,他們也會等到台上沒有人的時候耶。

剛才說的換燈工作,地面上的人會配戴安全帽(不用場館人員提醒,笑)。工作結束後、頂棚與TRUSS的人離開說,他們會大喊「Clear on stage!」(表示其他人可以上來舞台了)

雖然都是小細節,但見微知著,對於安全的重視與習慣可見一斑。

2. SHOW PAUSE / SHOW STOP

雖然演出暫停是大事,但是對於一週演八場、有許多自動控制布景、以及演員眾多的演出來說(比方說百老匯或倫敦西區的演出),演出暫停並不是什麼絕對不可能發生的事。也因為這樣,對於演出暫停一事,這類型的演出總是做足了準備。

這次悲慘世界,遇到一次因為演員身體不適需要中斷演出。

SM手邊有一份廣播稿。演出暫停時,PM對後台廣播,而SM用God Mic(用來向整個劇場內──尤其是觀眾席──做廣播的麥克風),對觀眾直接廣播。在沒有恢復演出前,每5分鐘就廣播一次。

這次中斷時間約17分鐘,等替補演員準備好了就繼續往下演。

有人問我說:他們這麼快就可以好嗎?

我心想:還好吧?滿普通的?

我又想:也不想想之前《獅子王》換Pumbaa!平常要一個小時弄妝髮,那次H&M卯起來30分鐘搞定,那才叫飆車(加上中場休息,所以我們大約延後不到10分鐘)。

關於替補,雖然我覺得好像講過,但只要有人沒看過/聽過,就值得我再寫一次。

主演的替補演員通常是群演,所以群演去替補演員時,群演的替補aka "Swing"就會上場替群演。我在《獅子王》時,主演替補除了群演,還有Standby(我們把中文翻成「候場演員」)──平常不演其他角色,只在需要時上場替補。

回頭想想臺灣,雖然臺灣的演出規格沒有到一週八場、一堆自動控制或機械。

但是使用自動化控制的場館的確越來越多。而且我們也有飛人演出、馬戲特技、或是演員大跳舞,所以演員受傷的風險是確實存在的。更不用說臺灣還有地震。

說到地震,過去幾次與國外團隊SM或CM對Show Contingency(演出緊急應變)時,都會問:你們有遇過地震嗎?這些經驗豐富的SM們一聽到「地震」就面露驚恐回說:沒有!臺灣很多地震嗎?

自己進到場館後,在衛武營與兩廳院都做了緊急應變流程(所以兩館的流程圖如有雷同,就是雷同)。而且考量臺灣團隊不會像這些國外團隊SM都備好緊急應變流程與廣播稿,我們也撰寫了廣播稿供團隊使用。

補一個小知識,前面提到「H&M」是Hair & Make-up,《獅子王》妝髮組的英文名稱。美國可能會因為劇組差異,名稱會有差異,不過H&M很常見。英國則是叫WHAM(不是念四個字母,而是當作一個字,就念"wham"),也就是Wig, Hair and Make-up.

值班系列第二彈,有沒有第三彈不保證,因為要看有沒有演出讓我有感而發。

1. Rigging & Automation

2. Stage Management Team

某人說:「他們速度很快,演出後很快就收到Show Report了。」3. Paging

又是一個臺灣劇場不太做的事,就是使用化妝室的廣播系統。 |

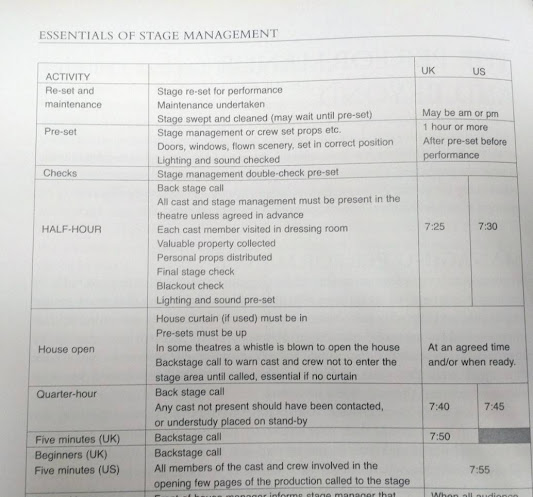

| ESSENTIALS OF STAGE MANAGEMENT, Peter Maccoy, 2004 |

2016-2020年間,我在上海迪士尼度假區的華特迪士尼大劇院,先後以助理舞台經理與舞台經理[1]的角色,參與了百老匯音樂劇中文版《獅子王》與《美女與野獸》的製作。雖然製作人員編制與演出運作方式大致沿襲了紐約百老匯及迪士尼戲劇製作公司(Disney Theatrical Productions Limited,也稱為Disney on Broadway)的做法,但在中國仍有些因地制宜的調整。因此,這次的機會讓我能夠真正參與紐約的演出製作,讓我滿懷期待。

本次研究主題為「製作管理(Production

Management)」。製作管理的首要目標是確保製作的各項工作能準時、在預算範圍內並且安全地完成;其次是將創意概念轉化為實際呈現,確保導演和設計的理念能夠充分展現,並達成製作人的願景。製作經理(Production

Manager,簡稱PM)與製作人、導演、設計和技術密切合作,透過期程規劃、技術管理、預算控管、組織能力、溝通及各種策略來實現這些目標。

雖然製作管理對於劇場製作至關重要,但就我所知,臺灣大專院校中鮮少有完整或系統化的相關教育訓練。以我的經驗而言,製作管理的任務往往被分散在執行製作、舞台監督或技術指導身上。多年前,在中國參與跨國製作時,我以舞台監督的身份與外籍製作經理合作,這段經歷讓我深深體會到製作經理在演出製作中的重要性。

近幾年,臺灣的演出愈加複雜且具挑戰性。音樂劇和歌劇演出增多、舞台自動化系統頻繁使用,國際合作製作的機會也不少。若有機會學習紐約劇場的製作管理、了解製作經理的職責與職務,或許能為我自己及臺灣劇場環境帶來新的啟發。抱持這樣的想法,我踏上了這次的旅程。

百老匯(Broadway)是紐約市的一條路名,也是百老匯劇院(Broadway

Theater)的簡稱。百老匯劇院共41間,座位數均在500以上,分布於曼哈頓中城的劇院區與林肯中心之間。百老匯劇場的製作大多是資金充足且以票房為主要收入來源的大型商業製作。據Tours

By Foot[2]資料,百老匯音樂劇的平均製作成本約960萬美元,而外百老匯音樂劇則約為100萬美元。百老匯音樂劇的每週營運成本約在25萬至65萬美元之間,外百老匯音樂劇則在5萬至10萬美元之間。

外百老匯(Off-Broadway Theater)指的是座位數在100至499之間的劇院。這類劇院包含商業和非營利營運方式,劇目多元,包括戲劇、音樂劇、經典文本、當代新作及實驗性作品。許多百老匯音樂劇如《Rent》《Avenue Q》《Hamilton》等,都是先在外百老匯劇院演出,得到好評後才轉移至百老匯。相對於百老匯的東尼獎(Tony

Award),外百老匯則有Lucille

Lortel Awards。

外外百老匯(Off-Off-Broadway Theater)則指座位數在99以下的劇院,票價較低,注重實驗性與創意,常上演前衛、實驗性的作品,紐約市約有120個外外百老匯劇院。

接待我的劇院是位在42街上的Signature Theatre Company(簡稱為STC),由James Houghton於1991年創立,宗旨是支持劇作家。STC有三個劇場空間,都是外百老匯的規模。以下為STC的組織架構圖,其中與演出製作最相關的部門/組別是Artistic、General Management與Production。這三個部門每週都會固定開會。

Signature Theatre Company

我在STC的9個月期間,以Production Management Fellow的身份待在製作組。組內成員包含Director

of Production、Production

Manager、Technical

Director、Lighting

Supervisor、Audio

& Video Supervisor、Venue

Coordinator與Assistant

Production Manager。

STC的組織架構

STC的財務年度從7月開始,通常7、8月工作量會少很多,9月才會開始忙起來。第一檔戲通常落在9月底或10月初。次年2月開始規劃下一年度的製作,3月前完成預算規劃。最後一齣戲通常在6月底──最遲7月初──結束。疫情前,STC每年約有五至七個製作,我拜訪的2022-2023年度有四個製作。

年度製作計劃由藝術總監(Artistic

Director)負責,他會邀請劇作家並與其討論期望檔期。General

Manager(簡稱為GM)會彙整年度大表,並在會議中與Artistic及Production討論裝台時長、技排時長及首演日期等。Artistic會將劇本資訊提供給Director

of Production和PM,以便進行預算規劃。STC累積了多年經驗和數據,根據不同劇場可以大致算出舞台、燈光和音響的預算。如果已經確定導演人選,還可以確認是否有影像或其他特殊需求。以往預算較易掌控,不過疫情後通貨膨脹、成本飆升,對成本估算與預算執行帶來不少挑戰。。最後,預算由General

Manager彙整,再由Executive

Director提報給董事會審批。

而每一齣戲的製作的幾個重要時間點如下:

Ÿ 第一次設計會議:裝台前25週

Ÿ 舞台設計定稿、開始製作布景:約裝台前17週

Ÿ 設備定稿:裝台前2個月

Ÿ 服裝設計定稿:裝台前6週

Ÿ 圖面定稿:裝台前1個月

PM使用的製作進度表

排練期與進場裝台大約同時開始,為期約三週。裝台時間是星期一至星期五09:00至18:00。排練則是星期二到星期日,一般為12:00-21:00,也會因導演的行程而微調。技術排練大約五至八天。預演(Preview)約三週,正式演出約三至六週,視票房加演一至三週。拆台約三至五天。

製作經理負責掌握製作進度與預算。PM下還有Technical Director(TD)、Lighting Supervisor、Audio & Video Supervisor、Costume Shop Manager,分別負責舞台、燈光、視聽與服裝。

最早完成圖面的是舞台設計。TD會確認圖面資訊並與PM整理細節說明,然後由PM或TD將資料發給布景工廠報價。得到工廠報價後,PM、TD會與舞台設計一起評估、選擇較合適的工廠。如果每家工廠的報價都超出預算,TD會提出建議,舞台設計說明他有哪些地方可以妥協。若預算仍然超標,舞台設計則會再與導演進行討論和調整。

Lighting

Supervisor與AV Supervisor會從燈光設計、聲響設計與影像設計等得到圖面與清單。如果圖面因為技術原因需調整,會再與設計討論。Supervisor們會把技術清單交給廠商報價,尋找適合的廠商,如果超出預算,就會回頭與給設計們建議、討論替代設備等。上述不管是哪組,如果設計們調整了需求,也跟導演討論了刪減方案,但預算還是降不下來。就會需要PM檢視是否有其他項目有空間可挪移預算,並與導演、設計及Supervisor一起進行討論。

百老匯與外百老匯的製作排練期是很密集的。如前述,排練期與進場裝台大約會同時開始,歷時約三週,裝台一週五天、排練一週六天。Stage

Manager(SM)每天會撰寫排練紀錄,製作部門會根據需求及時調整。例如,有天紀錄中寫到需要欄杆排練,第二天早上TD便會找來合適的欄杆送至排練場。製作組成員皆為全職,Prop

Supervisor雖然非全職,但也會在排練期至首演間預留足夠時間,以配合劇組的排練及演出需求。

技術排練(技排)開始時,負責執行演出的Run Crew才加入劇組,包含:Lighting Programmer, Light Board

Operator, Sound Board Operator, Deck Carpenter與Wardrobe

Supervisor等。他們的call time根據技排前的preset需求而定,通常在技排前一至兩小時到場。技排多於下午開始,上午由裝台的技術人員(Production

Crew)進行技術修補。技排開始後,Production

Crew便去用餐,下午則由TD和各Supervisor安排其他工作。技排於5點結束時,Run Crew會去用餐,而Production Crew則回到劇場,根據下午的技排筆記進行調整或修補,並與裝台期一樣──18:00下班。

在排練期間,製作會議是每週一次,利用排練前後空檔,由PM召集導演、SM與Production Team一起追蹤進度、確認製作每個環節並討論。進到技排與預演期間,則是幾乎每天晚上都有。所以技排開始後,PM通常會接近中午才進劇場,留到每日最後主持製作會議。然後將筆記用電子郵件寄給製作組,讓Production

Crew次日早上可以根據這些技排預演筆記執行各項未完成或修補的工作。而我身為PM的助理,就還是維持早上09:00進場,協助確認這些技術筆記是否完成。

我繪製的Tech

Table規劃第一版,用這份跟導演、設計討論確認(上圖)

實際上的樣子(下圖)

STC的行程安排中,技排的最後一天通常是星期六,星期日則是彩排,並邀請貴賓和員工參加,同時進行宣傳錄影和拍攝。週一劇組休息,但TD、Supervisor及Production Crew會進場完成週末的技術筆記。週二則為首場預演。STC宗旨是支持劇作家,因此預演期可長達三週。預演期內,上午為Production

Crew進行修補與架設tech

tables的時間。下午技排4小時,到5點時,Production Crew回到劇場,把tech tables撤掉。晚上預演時,觀眾席會保留production

seats給導演與設計。而燈光、聲響與影像設計們通常在座最後一排,並有一張小工作桌與螢幕,讓他們能掌握燈光和音樂點的執行情況。

預演第二週的星期五我們稱為「tech

freeze」,即確認所有技術部分不再更動。這是為了讓劇作家與導演可以持續調整,但同時又能適度控管預算。

進入演出週後,PM會精算每週成本(包含人員與消耗品)並將數據交給GM。GM根據票房和成本評估是否延長演出。

不論是在STC還是參訪其他外百老匯劇場,這裡的製作規模、時程安排、分工方式等都和臺灣有很大不同。這些差異源於歷史、發展脈絡和市場環境等因素。對臺灣劇場來說,集中三週、每週六天的密集排練可能難以想像,以及裝台技術人員和演出的技術執行人員分屬不同團隊。臺灣的進場期較短,劇場技術人員通常身兼多職,適應力極強。這沒有優劣之分,而是不同環境下與文化下有不同的方式。

這次進修讓我深入學習了紐約外百老匯劇院的工作模式,其中一些已融入我現有的工作,並幫助我在與外國團隊合作時更理解他們的背景與工作方式。我也訪談了多位劇院和PM,他們的經驗與思維帶來不少啟發,儘管因文化差異而難以完全採用相同做法,但他們的分享讓我看到更多可能性和創新想法。臺灣的劇場與表演藝術仍在不斷發展,這些觀察與經驗或許將來會在意想不到的地方產生價值。